︎

Vol. 03

Available in both Eng / Kor

(for mobile users) Please scroll down for Korean version

(모바일) 아래로 스크롤하시면 한국어 버전으로 읽으실 수 있습니다.

SCRAMBLED

About Unidentifiable Boundaries

“We shouldn’t have chosen this as the theme for this edition...”

It's been an hour since I started writing, but I could barely write just one paragraph, despite all the struggles I had. It feels as if digging my own grave. Why is it so difficult to write? After all, wasn't it us ourselves who decided to do this theme after many meetings? We have selected the topic "boundary" because we thought it includes various sub-topics that can be written out. To my surprise, it was tremendously challenging to write anything about the theme. What was even more surprising is that it wasn't only me who felt it that way, seeing from the first drafts that we've received.

We thought of it more as a line or a wall that separates one property from another. However, the closer we look into it, the clearer it became that it is an area of confusion rather than a line or a wall. It's like that we used to think that Saturn has a thin line around it, but a space probe discovered that the ring was, in fact, a large area with thousands of asteroids. Changing the property from one to another can't be as simple as jumping across a line. It's natural if you think about it, but why didn't we know that before?

Thinking that a boundary is more like an area of confusion, it can also be understood as a painful transformation process. Just like Dutch April changes its weather every 5 minutes. Perhaps, irregularity and chaos are two words that best describe what boundary is. Putting that process in-between, the world on one side and on the other seems so peaceful and stable. However, while you are within that area of boundary, you'll constantly collide, break and transform. Since we decided to set our foot on this "boundary" throughout this edition, our creative process can't help but be confusing, just like we're within that boundary.

This edition reveals the confusion and bafflement we've felt facing the boundary or being within the area of boundary. It even feels as if this edition has become a border itself in the course of the life of Het Ma:dang, that we could actually feel the change that is taking its place. However, facing boundaries means that there's a certain extent of growth in any form. I hope that readers can face this boundary without the confusion we felt.

스크램블

정체를 알 수 없는 경계에 대하여

정체를 알 수 없는 경계에 대하여

“이번 에디션 주제를 잘 못 정했네.”

글을 써야지 생각을 하고 컴퓨터를 마주한 지 한 시간, 한 문단 겨우 쥐어 짜내는 모습이 마치 내 무덤을 내가 판 모습이었다. 회의를 거쳐 정한 주제이지만 어찌 되었든 스스로 정한 주제에 이렇게 괴로울 일인가. 분명 이렇게 저렇게 파생되기 쉬울 거라 생각해 정한 “경계”라는 주제는 예상과는 달리 엄청난 시련을 나에게 주고 있었다. 초안을 받고서 느낀 점은, 이렇게 생각한 사람이 놀랍게도 나 하나가 아니라는 점이었다.

하나의 성질과 또 다른 성질을 구분하는 “경계”라는 것을 우리는 마치 선이나 벽으로 생각했지만, 들여다보면 볼수록 그보다는 더 넓게 이어진 혼란의 영역에 가까웠다. 마치 토성의 고리가 선인 줄 알았지만, 탐사선을 보내 자세히 보니 수많은 소행성으로 이루어진 큰 영역이었던 것처럼. 하나의 성질에서 다른 성질로 넘어가는 것이 어떻게 선 하나 폴짝 뛰어넘는 것과 같을 수 있을까. 생각해보면 당연한데 왜 몰랐을까.

생각해보면 경계라는 것은 고통스러운 변모의 과정이라고 볼 수 있을 것 같다. 마치 네덜란드의 환절기에 5분마다 날씨가 변하는 것처럼 변덕스럽고 혼란스러운 것이 경계를 거쳐 가는 과정이 아닐까. 그 과정을 사이에 두고 이 전과 이후의 세상은 평화롭고 안정적일 수 있겠지만 경계 그 안에 들어 있는 동안은 쉼 없이 부딪히고 깨지며 변화해가야 하는 게 아닐까. 그러니 그런 경계를 마주하기로 한 이번 에디션은 그 창작 과정 또한 마치 경계 그 안에 들어 있는 듯 혼란스러울 수밖에 없는 것이다.

이번 에디션에는 경계 그 안에서 혼란스러워하는 모습들과 경계를 마주했을 때 느껴지는 당혹감이 잘 드러나는 것 같다. 또한 이 에디션 자체가 또 하나의 경계가 되어 햇-마:당에도 변화가 이루어지고 있음을 여실히 느낄 수 있었다. 하지만 경계를 마주한다는 것은 그것을 통해 어떠한 의미로든 성장이 이루어짐을 뜻한다. 부디 독자들은 우리가 느낀 혼란 없이 이 경계를 마주하길 바란다.

[21st May 2021]

Chaereen Kong, Editor-in-chief

Chaereen Kong, Editor-in-chief

︎

Articles

NO. 1

︎

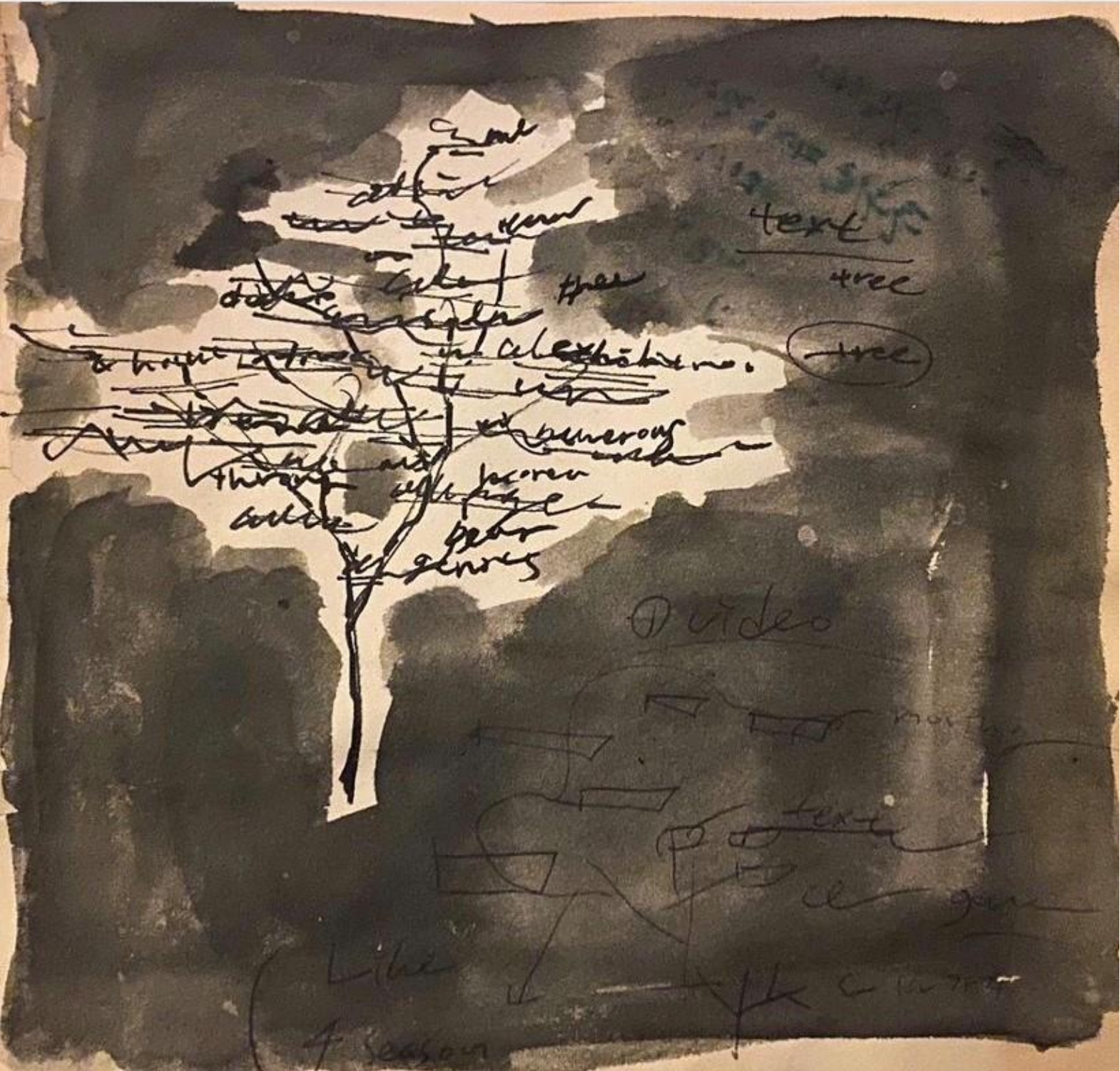

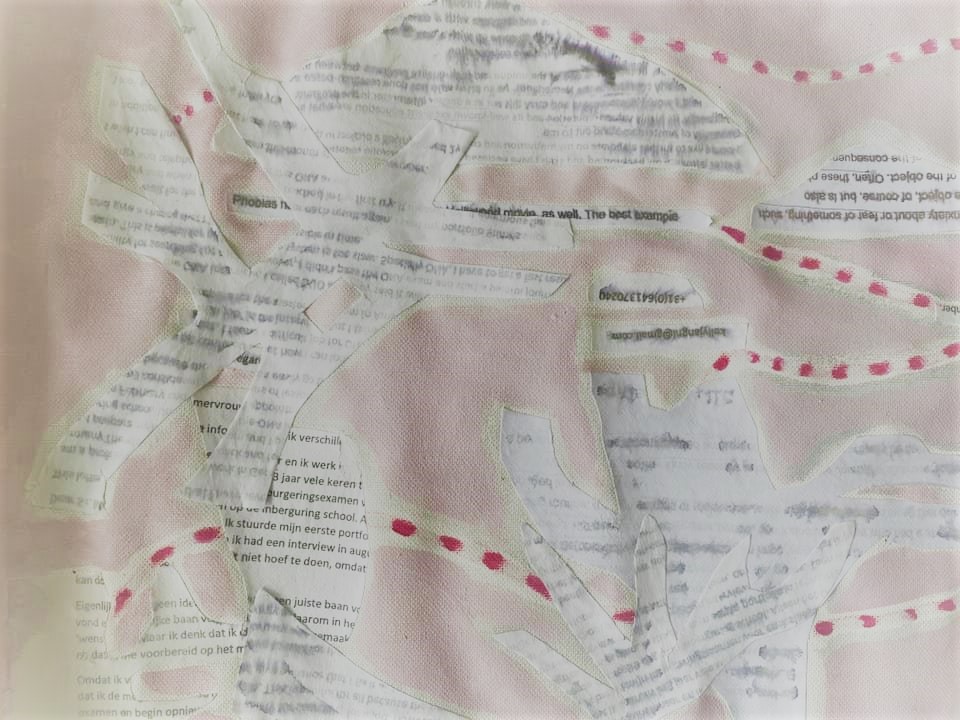

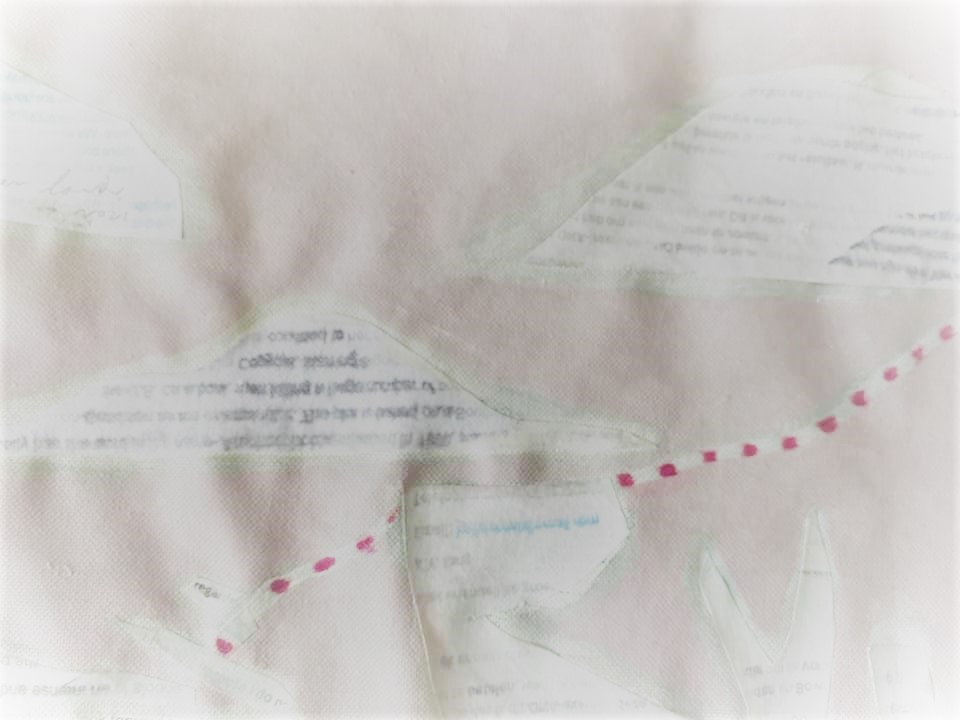

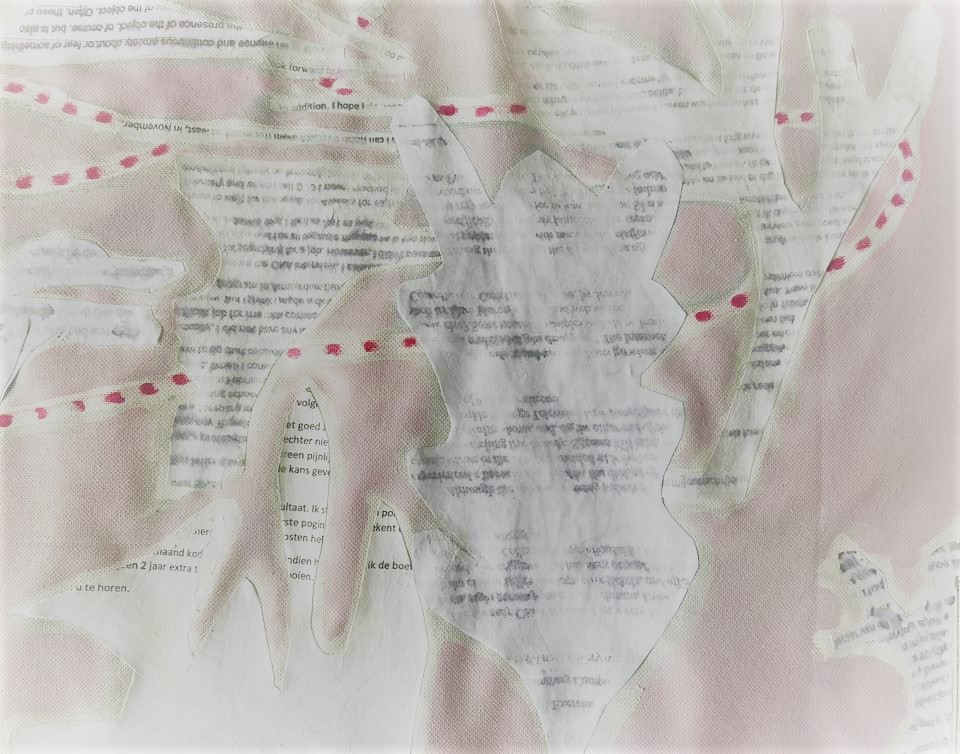

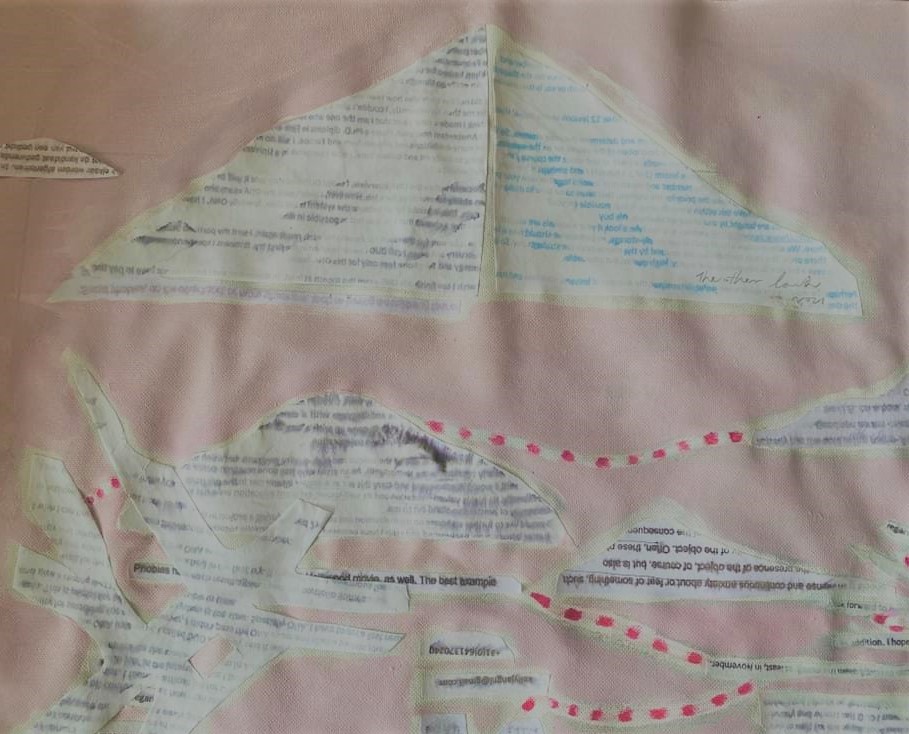

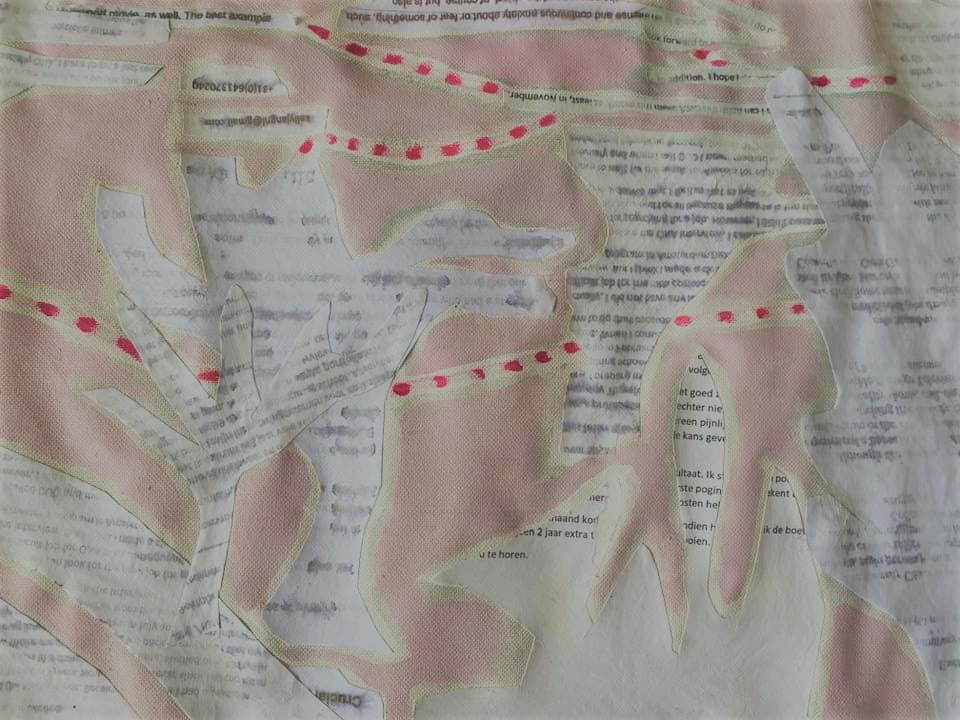

The Other-land (2021)

Kelly Jang

The Other-land (2021) by Kelly Jang

Swipe through to see close up images

이미지를 옆으로 넘기면, 더 자세히 보실 수 있습니다.

이미지를 옆으로 넘기면, 더 자세히 보실 수 있습니다.

Among my childhood memories, there are clear memories that remain like trauma. One day I arrived at the kindergarten too early, so I closed the door and waited alone in the classroom for the teacher and the other children to arrive. But for some reason, the door couldn’t be opened from outside, so other people could not come in. At that time, I didn't know how to open the door that I closed, and I couldn't even hear the teacher from the outside explaining to me how to open the door from the inside.

I was scared and lonely.

Even now, I think about that door I closed sometimes. I accidentally settled in an unfamiliar place, with the feeling of being trapped in it without notice. Knowing that no one has locked me in, nor have I indeed never locked the door, but somehow I feel like I made it impossible for anyone to enter. Or I feel like I can't get out on my own. There were days when I became an isolated island myself and the days that this place became like an island that I could not reach.

<The Other-land> is my view towards the Netherlands. It's also the way I look at myself in this place. This work is done through a collage process on the canvas after working with a brush on the backside of the paper on which the text was printed. It is expressed as if the objects all look similar and appear to be mixed, but the boundaries exist clearly among them. The boundaries may be formed by others or may be by myself. In addition, the use of the backside of the printed paper represents the backside of another world visually, the matter of legibility, and another attempt (e.g., act of soaking with water) to reveal the text on the backside.

This work is connected with the series of my previous work, “Mind your Gap.” It can be said to be an expression of the unconstrained boundary between my values and the place where I stayed, Germany and the Netherlands. In particular, during this pandemic period, I have realized that people tend to easily define other people while constantly recognizing this boundary and in-between, and so do I. Therefore, I have learned that we need to be wary of not easily judging and defining other people and their culture.

I was scared and lonely.

Even now, I think about that door I closed sometimes. I accidentally settled in an unfamiliar place, with the feeling of being trapped in it without notice. Knowing that no one has locked me in, nor have I indeed never locked the door, but somehow I feel like I made it impossible for anyone to enter. Or I feel like I can't get out on my own. There were days when I became an isolated island myself and the days that this place became like an island that I could not reach.

<The Other-land> is my view towards the Netherlands. It's also the way I look at myself in this place. This work is done through a collage process on the canvas after working with a brush on the backside of the paper on which the text was printed. It is expressed as if the objects all look similar and appear to be mixed, but the boundaries exist clearly among them. The boundaries may be formed by others or may be by myself. In addition, the use of the backside of the printed paper represents the backside of another world visually, the matter of legibility, and another attempt (e.g., act of soaking with water) to reveal the text on the backside.

This work is connected with the series of my previous work, “Mind your Gap.” It can be said to be an expression of the unconstrained boundary between my values and the place where I stayed, Germany and the Netherlands. In particular, during this pandemic period, I have realized that people tend to easily define other people while constantly recognizing this boundary and in-between, and so do I. Therefore, I have learned that we need to be wary of not easily judging and defining other people and their culture.

나의 어린 시절 기억 중에 트라우마처럼 남아있는 선명한 기억이 있다. 혼자 유치원에 일찍 도착해서 문을 닫고 선생님과 친구들을 기다리고 있었는데, 그 문이 밖에서 열리지 않아 다른 사람들이 못 들어오게 된 것이다. 그때 나는 내가 닫은 문을 어떻게 열어야 하는지 알지 못했고, 밖에서 선생님이 안에서 문을 열 수 있는 방법을 내게 설명하는 소리도 알아들을 수 없었다.

나는 무서웠고 외로웠다.

지금도 종종 나는 내가 닫아버린 문을 생각한다. 어쩌다 낯선 곳에 정착했는데, 그 안에 나도 모르게 갇혀있는 기분. 아무도 나를 가둔 적이 없고, 나도 분명 문을 걸어 잠근 적 없는데, 아무도 이 안에 들어오지 못하게 만든 기분. 또는 내가 스스로 밖으로 나갈 수 없는 기분. 그렇게 내가 외딴 섬이 되고, 내가 딛고 있는 이곳이 나에게 닿을 수 없는 섬이 되었던 그런 나날들이 있었다.

<The Other-land>는 내가 네덜란드를 바라보는 시선이며, 네덜란드에 있는 나를 바라보는 시각이다. 이 작업은 텍스트가 프린트된 종이의 뒷면에 붓으로 작업한 후 캔버스 위에 콜라주 하는 과정을 거친 것으로, 오브젝트들이 모두 비슷해 보여 한데 섞여 있는 것처럼 보이지만, 그 사이에 경계선이 분명히 존재한다는 것을 표현했다. 그 경계선은 타인이 나눈 것일 수도 있고, 내가 스스로 만든 것일 수도 있다. 또한 글씨가 프린트된 종이의 뒷면을 이용한 것은 다른 세계의 이면과 가독성의 문제, 그리고 뒷면의 글씨가 드러나기 위해서 가해지는 또 다른 시도(물로 적시는 행위 등)를 시각적으로 표현한 것이다.

이 작업은 나의 기존 작업 ‘Mind your Gap’ 시리즈와 연결되는 작업으로, 나의 가치관과 내가 머물던 곳 사이의 좁혀지지 않는 경계에 대한 표현이라고 할 수 있다. 특히 이 팬더믹 기간 내가 이 경계—사이를 끊임없이 인식하면서도 타인을 쉽게 규정해버릴 수 있다는 것, 또 반대로 타인이 나와 나의 문화에 대해 쉽게 판단하고 정의하는 것이 우리가 정말 경계해야 할 것임을 알게 되었다.

나는 무서웠고 외로웠다.

지금도 종종 나는 내가 닫아버린 문을 생각한다. 어쩌다 낯선 곳에 정착했는데, 그 안에 나도 모르게 갇혀있는 기분. 아무도 나를 가둔 적이 없고, 나도 분명 문을 걸어 잠근 적 없는데, 아무도 이 안에 들어오지 못하게 만든 기분. 또는 내가 스스로 밖으로 나갈 수 없는 기분. 그렇게 내가 외딴 섬이 되고, 내가 딛고 있는 이곳이 나에게 닿을 수 없는 섬이 되었던 그런 나날들이 있었다.

<The Other-land>는 내가 네덜란드를 바라보는 시선이며, 네덜란드에 있는 나를 바라보는 시각이다. 이 작업은 텍스트가 프린트된 종이의 뒷면에 붓으로 작업한 후 캔버스 위에 콜라주 하는 과정을 거친 것으로, 오브젝트들이 모두 비슷해 보여 한데 섞여 있는 것처럼 보이지만, 그 사이에 경계선이 분명히 존재한다는 것을 표현했다. 그 경계선은 타인이 나눈 것일 수도 있고, 내가 스스로 만든 것일 수도 있다. 또한 글씨가 프린트된 종이의 뒷면을 이용한 것은 다른 세계의 이면과 가독성의 문제, 그리고 뒷면의 글씨가 드러나기 위해서 가해지는 또 다른 시도(물로 적시는 행위 등)를 시각적으로 표현한 것이다.

이 작업은 나의 기존 작업 ‘Mind your Gap’ 시리즈와 연결되는 작업으로, 나의 가치관과 내가 머물던 곳 사이의 좁혀지지 않는 경계에 대한 표현이라고 할 수 있다. 특히 이 팬더믹 기간 내가 이 경계—사이를 끊임없이 인식하면서도 타인을 쉽게 규정해버릴 수 있다는 것, 또 반대로 타인이 나와 나의 문화에 대해 쉽게 판단하고 정의하는 것이 우리가 정말 경계해야 할 것임을 알게 되었다.

Artist

Kelly Jang ︎︎︎

Kelly Jang majored in Korean Painting in South Korea and received her Ph.D. degree with a thesis based on Eastern Philosophy. Since participating in the Artist-in-Residence in the Netherlands in 2014, she has worked in Germany and the Netherlands. She has dealt with the subject in her work, such as life and death, time and space in combination with Still Life themes. Recently, she has been studying the inner relationship between the object and the text. The main theme of her work is the question of time arising from the relationship between the text created through the image and the image created through the text.

Kelly Jang majored in Korean Painting in South Korea and received her Ph.D. degree with a thesis based on Eastern Philosophy. Since participating in the Artist-in-Residence in the Netherlands in 2014, she has worked in Germany and the Netherlands. She has dealt with the subject in her work, such as life and death, time and space in combination with Still Life themes. Recently, she has been studying the inner relationship between the object and the text. The main theme of her work is the question of time arising from the relationship between the text created through the image and the image created through the text.

켈리 장︎︎︎

켈리 장은 한국에서 한국 회화를 전공하고, 동양 철학 논문으로 박사 학위를 받았다. 2014년에 네덜란드에서 진행한 아티스트 레지던시에 참여한 후, 독일과 네덜란드에서 개인전과 티칭 등의 활동을 이어가고 있다. 켈리 장은 작업의 주제로 삶과 죽음, 시간과 공간을 스틸라이프의 테마와 결합하여 표현해 왔다. 최근에는 대상과 텍스트와의 내적 관계에 대해 공부를 하고 있고, 이미지를 통해 생성된 텍스트와 텍스트를 통해 생성된 이미지와의 관계에서 발생하는 ‘시간’에 대한 질문을 테마로 작업을 하고 있다.

켈리 장은 한국에서 한국 회화를 전공하고, 동양 철학 논문으로 박사 학위를 받았다. 2014년에 네덜란드에서 진행한 아티스트 레지던시에 참여한 후, 독일과 네덜란드에서 개인전과 티칭 등의 활동을 이어가고 있다. 켈리 장은 작업의 주제로 삶과 죽음, 시간과 공간을 스틸라이프의 테마와 결합하여 표현해 왔다. 최근에는 대상과 텍스트와의 내적 관계에 대해 공부를 하고 있고, 이미지를 통해 생성된 텍스트와 텍스트를 통해 생성된 이미지와의 관계에서 발생하는 ‘시간’에 대한 질문을 테마로 작업을 하고 있다.

Other articles in Vol.03

No.2 Don't be an amateur! I 아마추어같이 왜 그래?

No.3 Would you rather marry? I 결혼 밸런스 게임

No.4 Kill them all and let God do the judgment I 모조리 죽여라 심판은 하느님께 맡기고

No.5 The Edge of Companionship I 사귐의 경계

No.6 My precious child I 금쪽같은 내 새끼

No.2 Don't be an amateur! I 아마추어같이 왜 그래?

No.3 Would you rather marry? I 결혼 밸런스 게임

No.4 Kill them all and let God do the judgment I 모조리 죽여라 심판은 하느님께 맡기고

No.5 The Edge of Companionship I 사귐의 경계

No.6 My precious child I 금쪽같은 내 새끼

Other Editions :

Vol.01_YEAR : AC 1

Vol.02_Life_ver.01.jpeg

Vol.01_YEAR : AC 1

Vol.02_Life_ver.01.jpeg

︎

Don't be an amateur!

Chaereen Kong

I've earned my living in my 20s, mostly from part-time jobs as an interpreter or a coordinator for filming. It lifted a bit of a burden that I've given to my parents for the financial support for me, who had a particularly long student period. These were the best part-time jobs I could have because these offered a good payment and the fact that these were occasional. Most jobs were for a consecutive interpretation of a presentation at a meeting between governmental bodies from Korea and the Netherlands. These meetings took from a half-day till a few days at the longest. Most of my clients called me "Interpreter" during these meetings, which I couldn't quite know how to react to. When I was a child, I dreamed of becoming an interpreter, so I had a passion for it. And over the past years that I got these jobs, I tried to develop my own know-how and skills, which led me to be quite a successful part-time interpreter. Even so, I questioned myself if I'm allowed to be called an interpreter since I didn't have professional education. Of course, they might have called me an interpreter just because there weren't any other ways to refer to me. Still, I felt embarrassed because of the idea that I wasn't a professional.

I often think that I'm not good enough to do something even before starting it. Maybe that is because of lacking self-esteem or having little faith in my capability. It takes some time for me to start doing anything. Even if I start something, I think I'm not capable of having this as a profession or being entitled as a professional. Some might not value much about placing a title in front of their name. But for me, it has significant meaning, as if putting a label on myself. Ever since I took off the label as a student after finishing the master course, I wasn't sure what to introduce myself as. That's why I left the profile section on social media empty for a while. I majored in design, but I'm not planning to become a designer, so I can't call myself a designer. I introduce myself with a job title at work, but it doesn't represent my identity. I've left my profile empty, but it doesn't mean that I'm a nobody. Can somebody please put a label on me? It seems that putting a label on myself implies a question of whether I'm a professional or an amateur. In Korea, we often say someone is a pro as an abbreviation of a professional. In the opposite cases, we say someone is an amateur. When does one become a pro, and until when does one stay as an amateur?

Pro (Professional)

Noun

Someone who has a speciality in something or does it as a profession.

Amateur

Noun

Someone who enjoys doing something, such as art, sport or skills, as a hobby, but not as a profession.

The definition from the Korean dictionary says that a pro means a person who does something with speciality or as a profession. Having a speciality is used as a synonym for pro. Having speciality means having research or focussing on a certain field only, with considerable knowledge and experience in that field. Having something as a profession means continuing to work for a certain period to make a living. In theory, having something as a profession may be synonymous with having speciality in it. But in reality, we know it's not always the case. We often see someone who has a job but lacks expertise in it. Or, on the contrary, there are cases that one has a great deal of speciality in something but earns hardly anything from it. We say that the former is being unprofessional. But doesn't it mean that he is "an unprofessional pro"? We call the latter like a professional. It implies that the one is still an amateur who is "almost" like a professional.

Professional

noun

- a person who has the type of job that needs a high level of education and special training.

- someone who has worked hard in the same type of job for a long time, and has a lot of skill and knowledge.

- someone who does an activity or a job to earn money, rather than as a hobby.

Amateur

noun

- a person who takes part in an activity for pleasure, not as a job

- someone who does not have much skill in what they do

Looking at the definition from the English dictionary, what we imply with the word "professional" corresponds to the second and third definition. It refers to a person who earns income through a certain activity or a job and has significant skill and knowledge about it by working on it for a long time. The definition of amateur is a bit more elaborate than the definition in Korean, on the other hand. An amateur means someone who does something as a hobby but also means that one lacks certain skills. When we say "don't be like an amateur.", it implies that one lacks the required skill for performing the job. Since the one does have it as a profession(as a job) though they lack the skill, the one is still a pro, no matter how much amateur-like.

Allowing myself to be categorised as millennials, I'm not planning to keep my current paid job for the rest of my life. I also don't think that one job can represent my self-identity either. Though there may be no financial compensation at this moment, I'm trying to keep many different things as a side job. I'm already in my 30s, but I still want to live young and pursue what I can and what I like. I value mental satisfaction over financial stability. I do my best in everything I do and take responsibility for what I'm assigned. For me, being recognised as a pro means the recognition of the perfection of the work that I'm passionate about rather than generating income through the job. However, this recognition doesn't coincide with the definition of a pro from the dictionary. Maybe the dichotomy of pro and amateur does not apply to our generation. I want my hobby to become a job, and I want to do my job like a hobby. I want to become a pro who enjoys the job like an amateur, and I want to be an amateur who has the speciality like a pro. Perhaps I'm looking for new possibilities somewhere between pro and amateur or at a place where pro and amateur are mixed together.

[May, 2021]

︎

아마추어같이 왜 그래?

공채린

20대 나의 가장 큰 수입원은 주로 통번역과 방송 코디였다. 학생 신분이 길었던 나에게 단타로 치고 빠질 수 있으면서도 꽤 묵직한 벌이가 되었던 이 두 가지는 부모님께 용돈은 못 드릴지언정 매번 부끄럽게 손을 벌려야 했던 나의 마지막 자존심이 되어주었다. 주로 내게 들어왔던 통역일은 각종 정부기관이나 공공기관에서 해외로 이른바 견학을 오는 경우 네덜란드 측에서 준비한 프레젠테이션의 순차 통역이었다. 보통 짧게는 반나절에서 길게는 며칠의 일정동안 영어에서 한국어로 통역하는 일을 맡다보면 손님들은 나를 주로 “통역사님”이라 부르곤 했다. 어릴 적 통역사를 꿈꾼적도 있었고 일을 하다보니 노하우가 늘어서 나름 노련하게 통역을 할 수 있었다해도 정식 통역 공부를 하지도 않은 나를 “통역사”라 부를 때 마다 나는 왠지 모르게 몸 둘 바를 몰랐었다. 물론 그들이 나를 부를 만한 다른 호칭이 딱히 없었기에 그리 칭했을 수도 있지만, 나는 프로가 아니라는 생각 때문에 부끄러웠던 것 같다.

나는 자존감이 부족한 탓인지 아니면 내 스스로의 능력에 대한 믿음이 적어서 인지 내가 어떤 일을 시작하기에 앞서 부족하다는 생각을 먼저 갖는다. 그래서 무엇이든 시작하기까지 오랜 시간이 걸리고, 어쩌다 시작을 한 일이라도 나는 이 일을 맡기엔, 혹은 프로라고 하기엔 부족하다는 생각을 늘 갖고 살았다. 호칭이란 것, 또는 직책이란 게 큰 의미가 없는 사람들도 있겠지만, 나에게는 어떤 라벨을 붙이는 것처럼 큰 의미를 갖는다. 내가 대학원을 졸업하고 학생이라는 라벨을 뗀 그 순간부터는 스스로를 무엇이라 소개해야 할지 참 난감했었다. 그래서 한동안 소셜미디어의 자기소개란을 공란으로 둔 적도 있다. 디자인을 공부했지만 앞으로 디자이너를 할 생각은 없기에 디자이너는 아니고, 회사에서 내 이름 앞에 붙은 직책은 있지만 그 직책을 나의 정체성으로는 생각하지 않고, 그렇다고 아무것도 아닌 인간은 아닌데. 차라리 제발 누가 나에게 라벨을 좀 붙여줬으면. 직책이 이름 앞에 붙는다는 것은 나에게 프로냐 아마추어냐에 대한 자문을 하는 것과 다름없다. 흔히 프로페셔널을 줄여서 프로라 칭하는 프로, 그리고 그 반대를 뜻하는 아마추어. 우리는 그럼 언제 프로가 되고 언제까지 아마추어인걸까?

프로 (professional)

명사

어떤 일을 전문적으로 하거나 직업적으로 하는 사람

아마추어 (amateur)

명사

예술이나 스포츠, 기술 따위를 직업으로 삼지 않고 취미로 즐기는 사람.

한국어 사전적 정의에 따르면 프로란 어떤 일을 전문적, 직업적으로 하는 사람을 뜻한다. 여기서 전문적이라는 말이 프로의 유의어로 쓰이는데, 전문적이라 함은 어떤 분야에 상당한 지식과 경험을 갖고 오직 그 분야만 연구하거나 맡는 것을 뜻한다. 직업적으로 한다는 것은 생계를 유지하기 위해 일정한 기간 동안 계속하여 종사하는 것을 뜻한다. 하지만 전문적인것과 직업적인 것은 이론적으로는 유의어 일지 몰라도 우리가 살아가는 현실에선 꼭 그렇지만은 않다. 어떠한 일을 직업으로 가진 사람이라 해도 그 일에 전문성이 떨어지는 경우가 종종 있다. 또는 그와 반대로 매우 전문적이지만 그로 인한 수입은 거의 없는 경우도 꽤 있다. 우리는 전자를 프로답지 못하다 하지만 그 말은 곧 그는 “프로답지 못한 프로”라는 뜻 아닐까? 후자를 프로같다 하지만, 그 말은 “마치" “프로같은 아마추어”라는 뜻 아닐까?

Professional

noun

- a person who has the type of job that needs a high level of education and special training.

- someone who has worked hard in the same type of job for a long time, and has a lot of skill and knowledge.

- someone who does an activity or a job to earn money, rather than as a hobby.

Amateur

noun

- a person who takes part in an activity for pleasure, not as a job

- someone who does not have much skill in what they do

두 단어가 유래된 영단어의 뜻을 살펴보면, 우리가 흔히 말하는 프로의 뜻은 영문 정의에서 두 번째와 세 번째 의미에 해당한다. 어떤 행위를 통해 수입이 있으며 오랜 기간 종사하여 그에 관한 기술과 지식이 많은 사람을 뜻한다. 반면 아마추어의 경우에는 한국어 정의보다 조금 더 구체적으로 설명하고 있는데, 취미로 한다는 것 외에도 어떤 기술에 부족함을 뜻하기도 한다. 즉 우리가 흔히 말하는 아마추어같이 왜 그래? 라는 말에는 그가 맡은 일에 대하여 기술이 떨어진다는 뜻을 내포하고 있는 것이다. 하지만 그 말은 곧 아마추어 같은 프로, 즉 프로답지 못한 프로라는 뜻이니, 비록 그가 아마추어같다 하더라도 프로는 프로인 것이다.

밀레니얼 세대의 막차를 타고 있는 나는 내 직업, 즉 생계유지 수단으로서의 직업을 나의 평생 직업이라고 생각하지도 않고, 그것이 나의 자아정체성을 대변한다고 생각하지도 않는다. 당장에 금전적 보상은 없을지언정 내 직업 외에도 다른 일들을 동시다발적으로 하는 편이다. 이미 서른이 넘은 나이여도 내가 잘 할 수 있는 것, 나에게 정신적으로 만족감을 주는 일을 추구하며 살고 싶고, 내가 맡은 모든 일에 최선을 다하고 책임감을 갖고 임한다. 내가 프로로 인정받고 싶다는 의미는 어떠한 일을 통해 수입이 생기는 것보다도 내가 열정을 가진 일을 완벽하게 해내는 것에 대한 인정으로 해석된다. 하지만 이런 인정은 사전이 제시하는 프로의 정의와는 일치하지 않는다. 어쩌면 우리 세대에게 프로와 아마추어로 나뉜 이분법적인 사고는 더 이상 맞지 않는 건지도 모른다. 취미가 직업이 되고 또 직업을 취미처럼 하고 싶은 나는 아마추어 같은 프로가 되고 싶고 프로같은 아마추어가 되고 싶다. 아마 나는 프로와 아마추어 그 사이 어디쯤, 또는 프로와 아마추어 두 가지가 섞인 그 경계 안에서 새로운 가능성을 찾는 건지도 모른다.

[2021, 5월]

Writer

Chaereen Kong

A Dobby who’s longing for the life of Hanryang*. A kid who had too many things she liked to do and to become, has ended up as an ambiguous person. With her hyper-optimism, she believes she can still become anything since she’s not definite yet. Once a tech-uni student who majored in Architecture, then became an art-school student following her affection in art, and now working at a marketing agency in Amsterdam. What would she become next?

*Hanryang: a voluntarily unemployed person, who enjoys the beauty of our lives.

See other articles by this writer...

Vol.01 I Article No.3 I If you’re reading this, you’re standing too close

Vol.02 I Article No.4 I The Incompleteness of Online Experience

A Dobby who’s longing for the life of Hanryang*. A kid who had too many things she liked to do and to become, has ended up as an ambiguous person. With her hyper-optimism, she believes she can still become anything since she’s not definite yet. Once a tech-uni student who majored in Architecture, then became an art-school student following her affection in art, and now working at a marketing agency in Amsterdam. What would she become next?

*Hanryang: a voluntarily unemployed person, who enjoys the beauty of our lives.

See other articles by this writer...

Vol.01 I Article No.3 I If you’re reading this, you’re standing too close

Vol.02 I Article No.4 I The Incompleteness of Online Experience

공채린

한량의 삶을 그리는 도비. 좋아하는 것도, 되고 싶은 것도 참 많았던 아이는 이것 저것 하다보니 이도 저도 아닌 애매한 사람이 되었다. 하지만 특유의 무한 긍정으로 오히려 그렇기에 무엇이든 될 수 있다며 여전히 철 없는 꿈을 꾼다. 건축을 전공한 공대생에서, 예술이 좋아 미대생이 되었다가 지금은 암스테르담의 마케팅 에이전시에서 일하는 그녀의 다음 아이덴티티는 무엇일까?

이 작가의 다른 글...

Vol.01 I Article No.3 I 이불 밖은 위험해

Vol.02 I Article No.4 I 불완전한 경험에 대하여

한량의 삶을 그리는 도비. 좋아하는 것도, 되고 싶은 것도 참 많았던 아이는 이것 저것 하다보니 이도 저도 아닌 애매한 사람이 되었다. 하지만 특유의 무한 긍정으로 오히려 그렇기에 무엇이든 될 수 있다며 여전히 철 없는 꿈을 꾼다. 건축을 전공한 공대생에서, 예술이 좋아 미대생이 되었다가 지금은 암스테르담의 마케팅 에이전시에서 일하는 그녀의 다음 아이덴티티는 무엇일까?

이 작가의 다른 글...

Vol.01 I Article No.3 I 이불 밖은 위험해

Vol.02 I Article No.4 I 불완전한 경험에 대하여

Read more

Other articles in Vol.03

No 1. The other land (2021) by Kelly Jang

No.3 Would you rather marry? I 결혼 밸런스 게임

No.4 Kill them all and let God do the judgment I 모조리 죽여라 심판은 하느님께 맡기고

No.5 The Edge of Companionship I 사귐의 경계

No.6 My precious child I 금쪽같은 내 새끼

No 1. The other land (2021) by Kelly Jang

No.3 Would you rather marry? I 결혼 밸런스 게임

No.4 Kill them all and let God do the judgment I 모조리 죽여라 심판은 하느님께 맡기고

No.5 The Edge of Companionship I 사귐의 경계

No.6 My precious child I 금쪽같은 내 새끼

Other Editions :

Vol.01_YEAR : AC 1

Vol.02_Life_ver.01.jpeg

Vol.01_YEAR : AC 1

Vol.02_Life_ver.01.jpeg

︎

Would you rather marry?

Shinyoung Kang

Although it is my fifth year in the Netherlands, living the expat-life is not always easy. I feel that I am a little bit-too-late bloomer even though people say that everyone has their own pace. Observing my Korean friends' weddings, promotions, and stock investments, I felt hurried to settle in this land like my close friends did in my homeland. I moved here to broaden my perspectives, but not to get stuck, or to feel that I am excluded from my friend's life. While I was looking back on my belated life and working through my sorrow, the term 'Marriage' suddenly appeared in my life. There isn’t any unplanned pregnancy, but simply because my father, who has never taken a day off of work, is getting a first-ever long-term holiday. It is quite a huge deal and might be the first and last chance for my parents to be here in the Netherlands. So my partner and I decided to take advantage of this. We planned to invite our parents and receive the sacrament of matrimony at a Church in the Netherlands, where we first met and started our four-year relationship.

Currently, we are staying together under a legally guaranteed unmarried couple partnership in the Netherlands. Two years ago, my visa was about to expire after my master's program, but my boyfriend was in the middle of his study. We decided to stay together by applying for my partnership visa. So he became officially my partner and was registered as my sponsor. The Dutch partnership system was new and interesting to me, who was only familiar with the two legal statuses; married or unmarried. There was no minimum dating period required for the partnership applications. I needed to write down our brief love story and the address of where we live or are about to live together. And I was free to attach our travel plane tickets and photos of us as evidence of our serious relationship.

Also, in New Zealand, there are a married couple and a Civil Union partnership who share their entire property. In addition, there is a De facto partnership, which is usually applied for a couple who is living together and shares only some part of their property. This system seems to result from acknowledging various relationships and protecting the various forms of unions of individuals legally. In Korea, there is also a common-law marriage relationship that has a legal effect. But it is not a relationship that can be officially registered as a partnership. Instead, it is decided in a conventional way on how people recognize your relationship. For example, you must prove that you call each other husband and wife in public. People around you also must think of you as a married couple to have a legal effect. In today's diverse society, I am skeptical that it is a desirable system that we have in Korea to define individuals' union with one single standard, married or unmarried.

Beyond acknowledging the various forms of relationship, I always imagined myself as a wife in the future. No matter how old I was/am, my scenario always ended up being the mother of a family. Perhaps that is why I always considered dating as a build-up step for marriage. And I tried to define our relationship within that scope. Even at the beginning of our relationship, I once argued that no matter how much we love, we must break up now if our relationship doesn't consider marriage. It's nonsense, but I approached our romantic relationship in such a cruel way. It was especially so much easier to explain to the adults in Korea that we will be married soon or are serious enough to be married. Maybe I pretended to be very open to others’ relationships. Still, it turns out that I had a somewhat retro standard to myself with thinking that a couple must end up in marriage.

By the way, We, who are in between partnership and marriage, have a stable enough connection and are satisfied with our current lifestyle. But why, why are we trying to face the boundary of marriage now?.. Wedding is not a sealing magic that never breaks up. Moreover, we are not feeling any uncertainty nor ambiguity between us. But the one thing we know for sure is our religious mission as Catholic believers - taking a matrimony oath in front of the lord of the church and forming a holy family. (Of course, technically, our current cohabitation cannot be recognized under Catholic law. But this issue should take another whole article to write down) We decided to take our religious obligations as part of our relationship. Unlike the previous weddings I attended so far, it will be very simple with just the essentials. I am pleased to have a religious marriage in the Netherlands in the coming months with my parents there. I don't know for sure when exactly it will be, but we promised each other to have a celebration with close friends and families in Korea too.

Perhaps only after facing the boundary of this marriage are we looking for our answers to the meaning of this marriage and why we are trying to have a wedding. I even had to have whole confusions, anxiety, regret, and some fears too, and it's still on-going. Still, there is excitement and joy that comes along. Somehow we feel that our relationship is becoming richer and more complete. Being in the middle of marriage makes us look back on our relationship beyond that label itself. It is not necessary to define our relationship within marriage. However, the course of defining gave me the belief that we will be evermore sturdy when faced with any boundaries. It is just the beginning of our happy journey to find our balance of marriage.

[May, 2021]

︎

결혼 밸런스 게임

강신영

네덜란드로 온 뒤 이방인으로의 삶이 평탄하지만은 않았다. 아무리 사람마다 시계가 다르다지만 같이 대학을 졸업했던 친구들이 이미 사회에 자리 잡고 승진에 결혼에 주식 재테크까지 빠르게 으어른이 되어가는 걸 보니, 이 머나먼 타국에서의 정착이 더 늦어지는 것 같아 조급한 마음이 들었다. 시야를 넓히러 온 것이지, 어느 중간에 멈춰있는 느낌을 받고 싶다거나 친구들과 비슷한 인생사에 배제되고 싶어 날아온 것은 아닌데 말이다. 이렇고 저런 푸념과 인생 고찰을 겪을 때쯤 내게 ‘결혼’이라는 단어가 훌쩍 다가왔다. 안전(?)하게도 새 생명과는 상관이 없고, 평생 일을 한 번도 쉬어본 적 없는 아버지가 난생처음 긴 휴가를 보내게 되셨는데, 네덜란드에 양가 부모님을 모실 수 있는 흔치 않은 기회가 된 것이다. 그렇게 나와 어느덧 4년째 지지고 볶고 있는 파트너는 우리가 만난 생활의 터전인 네덜란드에서 혼인 성사를 드리기로 했다.

현재, 우리는 네덜란드에서 법적으로 보장된 미혼 커플 파트너십 (unmarried couple partnership) 제도 안에서 지내고 있다. 2년 전 나는, 학교 졸업 후 비자가 곧 만료되는 시점이었고, 남자친구는 학생 비자가 남아있던 상황에 생이별은 있을 수 없다며 기꺼이 서로 파트너가 되었다. 그를 나의 부양자로 등록하고, 그에게 존속한 채 내 파트너십 비자를 받을 수 있었다. 혼인 여부라는 이분법적인 경계에만 익숙했던 나에게 미혼인 우리를 법적인 관계로 인정해주는 네덜란드의 파트너십 제도가 굉장히 흥미로웠다. 신청조건에 정해진 연애 기간은 따로 없고, 둘이 거주하는 주소지를 쓰고 같이 여행 간 비행기표와 사진 등을 첨부하여 우리가 이 관계를 얼마나 진지하게 생각하는지에 대해 자유롭고 다양한 방법으로 우리의 간략한 연애 스토리를 적어내면 된다.

네덜란드 외에도, 뉴질랜드에서는 재산의 전부를 공유하는 관계로 결혼과 시빌 파트너십(시빌 유니언)이 있고, 이 외에 De fecto라는 파트너십이 하나 더 있는데, 이는 부모님으로부터 독립 후 동거를 하며 재산의 일부를 공유하는 커플들이 주로 맺는다. 이는 개인과 개인의 다양한 결합과 존속 형태를 인정하고, 법적으로 보호하려는 노력으로 보인다. 한편, 한국에도 파트너십과 비슷하게 법적 효력을 갖는 ‘사실혼’이 있는데, 이는 서류상의 등록은 불가능하고, 사회적 관습 및 통념에 따라 관계가 결정된다. 가령, 주변인들 앞에서 서로 남편과 아내로 호칭하고, 모두에게 부부로 인식된다는 것을 증명해야 부양 의무를 인정해준다. 다양성을 가진 오늘날 사회에 아직도 우리나라에서 결혼과 부부라는 단일 기준으로만 사람의 존속 관계를 정의하고 보장해주는 것이 과연 바람직한 제도일지는 모르겠다.

개인과 개인의 다양한 결합의 형태를 인정하는 것과는 별개로 나는 매번 나의 10년 뒤 모습을 상상할 때면, 결혼하여 단란한 가정을 꾸리고 있는 한 사람의 아내이자 엄마였다. 그래서인지 항상 연애를 결혼을 위한 빌드업 단계로 간주했고, 그 범위 안에서 우리의 관계를 정의했었다. 우리가 결혼까지 갈 수 없는 사이라면, 아무리 사랑해도 지금 당장 헤어져야 한다는 궤변을 법한 소리를 주장하기도 했다. 심지어 알콩달콩한 연애 초반에 우리 사이를 차갑게 식혀 생각했다. 특히, 한국에 계신 어르신께 소개할 때는 ‘곧 결혼할 사이’ 혹은 ‘결혼을 전제로 만나는 사이'처럼, 지금의 동거를 결혼과 연결 지어 설명해야 마음이 편했다. 어쩌면 나는 남들의 다양한 관계에는 굉장히 쿨한 척 했지만, 정작 나 자신한테 연인은 반드시 결혼으로 귀결해야 한다는 다소 쿨하지 못한 잣대를 갖고 있던 듯하다.

파트너십과 결혼 그 사이 어디쯤 존재하는 우리는 지금도 충분히 두터운 사이이며 깨나 만족스러운 생활을 하고 있다. 그런데, 왜 인제 와서 그 경계를 넘어 결혼을 마주하려 하는 걸까… 마치 결혼이 절대 헤어지지 않는 봉인술도 아니고, 현재 우리 사이에 애매모호함 혹은 불확실함을 느끼는 것도 아닌데 말이다. 다만 한가지, 우리는 둘 다 천주교 신자로서 주님 앞에 우리의 관계를 선서하며, 교회 안에서 합법적인 결혼을 인정받고, 성가정을 이루기 위해 혼인성사를 드려야 하는 의무를 알고 있다. (물론, 엄밀히 말하면, 교회법상 우리의 동거는 인정받을 수 없다. 이는 앞서 말한 제도상의 결혼, 파트너십과는 또 다른 단상을 펼쳐야 한다) 우리는 종교적인 의무에 좀 더 집중하기로 했고, 내가 여태껏 참석했던 결혼식과는 달리 간소한 형태로 진행할 예정이다. 종교적 의미의 결혼을 올해 네덜란드에서 기쁜 마음으로 드리고, 한국에는 언제가 될지 모르겠지만, 그러나 빠른 시일 내에 어떤 형태로든 친구와 가족들을 불러모아 특별한 자리를 갖기로 했다.

우리는 어쩌면 결혼이라는 경계를 마주하고 나서야, 결혼의 본질적인 의미는 무엇인지, 왜 이 결혼을 하려고 하는지에 대한 우리만의 해답을 찾고 있다. 혼란과 걱정, 아쉬움과 두려움이 가득한 대화를 해야 했고, 지금도 물론 진행 중이다. 하지만 이 모든 과정에 설렘과 기쁨이 존재한다는 것을 알았을 때, 우리 사이가 더욱더 다채롭게 완성되고 있음을 느꼈다. 우리는 지금 결혼이라는 또 다른 경계를 마주하고, 그 경계 자체를 넘어 우리 관계를 되돌아보고 있다. 꼭 결혼을 기준으로 우리를 정의할 필요는 없다. 다만 모르고 마주할 그 어떠한 경계 속에서도 우리가 좀 더 단단해질 것이란 믿음이 생겼을 뿐이다. 결혼에 대한 우리만의 밸런스를 찾으며, 행복한 물음표를 던져본다.

[2021, 5월]

Writer

Shinyoung Kang

Self-proclaimed spatial experience designer and religious believer. Born and raised in Korea, came to the Netherlands at a relatively late age. Enjoys discussing our somewhat frustrating and sympathetic life from different perspectives.

See other articles by this wirter...

Vol.01 I Article No.1 I Corona-munal Space

Vol.02 I Article No.3 I Online Amen with Jesus

Self-proclaimed spatial experience designer and religious believer. Born and raised in Korea, came to the Netherlands at a relatively late age. Enjoys discussing our somewhat frustrating and sympathetic life from different perspectives.

See other articles by this wirter...

Vol.01 I Article No.1 I Corona-munal Space

Vol.02 I Article No.3 I Online Amen with Jesus

강신영

자칭 공간 경험 디자이너이자 신앙인. 오롯이 한국에서 먹고, 자라고, 치열한 사회도 겪고 다소 느즈막히 네덜란드로 건너왔다. 왠지 모를 답답함과 괜시리 공감가는 상황을 새롭고 다양한 관점에서 얘기 나누는 것이 좋다.

이 작가의 다른 글...

Vol.01 I Article No.1 I 코로나-로운 공유 공간

자칭 공간 경험 디자이너이자 신앙인. 오롯이 한국에서 먹고, 자라고, 치열한 사회도 겪고 다소 느즈막히 네덜란드로 건너왔다. 왠지 모를 답답함과 괜시리 공감가는 상황을 새롭고 다양한 관점에서 얘기 나누는 것이 좋다.

이 작가의 다른 글...

Vol.01 I Article No.1 I 코로나-로운 공유 공간

Read more

Other articles in Vol.03

No 1. The other land (2021) by Kelly Jang

No.2 Don't be an amateur! I 아마추어같이 왜 그래?

No.4 Kill them all and let God do the judgment I 모조리 죽여라 심판은 하느님께 맡기고

No.5 The Edge of Companionship I 사귐의 경계

No.6 My precious child I 금쪽같은 내 새끼

No 1. The other land (2021) by Kelly Jang

No.2 Don't be an amateur! I 아마추어같이 왜 그래?

No.4 Kill them all and let God do the judgment I 모조리 죽여라 심판은 하느님께 맡기고

No.5 The Edge of Companionship I 사귐의 경계

No.6 My precious child I 금쪽같은 내 새끼

Other Editions :

Vol.01_YEAR : AC 1

Vol.02_Life_ver.01.jpeg

Vol.01_YEAR : AC 1

Vol.02_Life_ver.01.jpeg

︎

Kill them all and let God do the judgment

Shin Woong

How would you feel when 18, 19, or 20 something-years-old boys (men) casually throw that line in your face during a conversation?

Oh yeah, my motto is to Kill them all and let God do the judgment

A bit awkward, huh?

But at the same time, I believe that people trained under such mottos were/are the lines in between war and peace.

The phrase up there was used by certain US military and Republic of Korea Marine Corps units. Possibly from more military personnel around the world too. I first came across that phrase while researching the military unit I volunteered for (thank God I got rejected in the end). Although it was the unit’s old phrase, it was shocking. And for the 18 years old kid, it was impactful enough to linger around somewhere in his mind, and I think that it will for the rest of his life. It seemed like many people (including myself) living in peace couldn’t comprehend the amount of violent ideology injected into those guarding the line in between war and peace.

I remember listening to a priest expressing how proud he is about South Korea’s strong military power because it ensures sovereignty and a strong position internationally. I agree with him. We live in a time when power rules all, like how we are living in caves and how I think that this raw meat can be eaten in a better way. I’m not a hippie, well, at least not 100%. I hope that President Moon can just end everything by giving Kim Jong-un Chupa Chups and become friends by making flower crowns for each other. But I know that it’s impossible. Or maybe it could be with Swiss cheese.

To maintain that thin line in between war and peace, many people are sacrificing themselves to a level that most of us can never imagine. Just to “maintain” it. With so much happening worldwide nowadays, all of which I still don’t want to believe is true, the line seems ever so precarious. Someone will go over to whatever side of the line.

Guess we need walls now – to make peace great again.

[May, 2021]

︎

모조리 죽여라 심판은 하느님께 맡기고

신웅

열여덟, 열아홉, 아니면 스물몇 살짜리 남자(애)가 대화 중에 아무렇지 않게 저렇게 말하면 어떨 것 같으세요?

아 네, 제 좌우명은 모조리 죽이고 심판은 하느님께 맡기는 거예요

약간 불편하지 않으신가요?

하지만 불편함과 동시에, 저는 저런 좌우명을 갖고 훈련을 받은 사람들이 전쟁과 평화의 경계였고, 아직도 그 경계라고 생각합니다.

위에 있는 저 구절은 특정 미군과 한국의 해병대 부대에서 사용되던 구절입니다. 전 세계 수많은 군인들이 사용하지 않았을까 싶기도 하네요. 저는 제가 지원했던 부대에 대해서 조사를 하다가 처음으로 저 구절을 알게 됐습니다 (결국 탈락되어서 얼마나 다행이었는지...). 그 부대가 예전에 사용하던 구절이기는 했지만 얼마나 충격적이었는지 모릅니다. 열여덟 살짜리 아이의 머릿속 깊은 곳 어딘가에 박히기에는 충분히 강렬했고, 아마 평생 머릿속에 남아있지 않을까 싶습니다. 저를 포함한 평화속에 살고있는 많은 사람들은 전쟁과 평화의 경계를 지키고있는 사람들에게 얼마나 많은 양의 폭력적인 사상이 주입되는지 이해하지 못하는것 같았습니다.

예전에 한 신부님께서 한국의 강한 군사력이 얼마나 자랑스러운지 말씀하시던 걸 들은 적이 있습니다. 강한 군사력은 자주권과 국제무대에서의 위치를 보장해 주기 때문이라고 하셨죠. 저도 동의해요. 지금 저희는 힘이 모든 걸 지배하는 세상에 살고 있잖아요. 지금 저희가 동굴에 살고, 제가 어떻게 하면 지금 먹고 있는 이 생고기를 더 맛있게 먹을 수 있을까 고민하는 것처럼요. 그래도 저 히피는 아니에요. 적어도 100%짜리 히피는 아닙니다. 그냥 문재인 대통령이 김정은한테 츄파춥스나 하나 주고, 서로 꽃으로 왕관이나 만들어주면서 친구가 되면서 모든 게 끝났으면 좋겠단 생각은 하죠. 하지만 이건 불가능하다는 걸 잘 알고 있습니다. 아니면 스위스 치즈 주면 통하려나.

전쟁과 평화 사이의 그 얇은 경계를 유지하기 위해 저희가 상상할 수 없는 정도의 희생을 하는 사람들이 수도 없이 많이 있습니다. 그저 “유지”하려고요. 정말 일어나고 있다고 믿고 싶지도 않을 일들이 계속 일어나는 지금 이 시기에 그 경계는 여느 때보다도 위태로워 보입니다. 곧 누군가는 어느 쪽으로든 그 경계를 넘어갈 것처럼요.

이제 경계에 벽도 세워야겠네요. 트럼프 아저씨가 좋아하는 그 벽처럼.

[2021, 5월]

Writer

Shin Woong

Shin doesn’t eat seafood. Maybe that’s why he doesn’t understand half of the world and has so much left to experience. Like the plankton he is, he lived in South Korea half his life and the other half in the United States, Singapore and the Netherlands. As an International Public Management graduate, he also takes the fun out of Het Ma:dang.

See other articles by this writer...

Vol.01 I Article No.2 I For the better good

Vol.02 I Article No.7 I A bye-bye to go, please?

Shin doesn’t eat seafood. Maybe that’s why he doesn’t understand half of the world and has so much left to experience. Like the plankton he is, he lived in South Korea half his life and the other half in the United States, Singapore and the Netherlands. As an International Public Management graduate, he also takes the fun out of Het Ma:dang.

See other articles by this writer...

Vol.01 I Article No.2 I For the better good

Vol.02 I Article No.7 I A bye-bye to go, please?

신웅

그는 해산물을 먹지 않는다. 아마 그래서 세상의 반을 모르고 아직도 경험할 게 그렇게나 많이 남아있나보다. 플랑크톤 같은 그는 인생의 반을 한국에서 살고 미국과 싱가폴, 그리고 네덜란드에서 나머지 반을 살고 있다. 또한 그는 국제 공공행정학과 졸업생으로서 햇-마:당에서 재미를 뺏어간다.

이 작가의 다른 글...

Vol.01 I Article No.2 I 더 나은 내일을 위해

Vol.02 I Article No.7 I 작별인사 하나 포장해 주시겠어요?

그는 해산물을 먹지 않는다. 아마 그래서 세상의 반을 모르고 아직도 경험할 게 그렇게나 많이 남아있나보다. 플랑크톤 같은 그는 인생의 반을 한국에서 살고 미국과 싱가폴, 그리고 네덜란드에서 나머지 반을 살고 있다. 또한 그는 국제 공공행정학과 졸업생으로서 햇-마:당에서 재미를 뺏어간다.

이 작가의 다른 글...

Vol.01 I Article No.2 I 더 나은 내일을 위해

Vol.02 I Article No.7 I 작별인사 하나 포장해 주시겠어요?